Literatur

Gesunde Ungesundheit

Es gibt kein Essay von Susan Sontag, der großen amerikanischen femme de lettres, das ich gelesen habe, das mir nicht auch in der Bestätigung meiner eigenen Gedanken ergänzende Hinweise oder an sich wertvolle Denkanstöße gegeben hätte. Etwa in der ausgedehnten Einleitung einer Besprechung eines Essay-Bandes von Simone Weil, 1963, in der sie ihre Gedanken zum zeitgenössischen Geschmack an Extremen in Kunst und Denken ausführt.

Es gibt kein Essay von Susan Sontag, der großen amerikanischen femme de lettres, das ich gelesen habe, das mir nicht auch in der Bestätigung meiner eigenen Gedanken ergänzende Hinweise oder an sich wertvolle Denkanstöße gegeben hätte. Etwa in der ausgedehnten Einleitung einer Besprechung eines Essay-Bandes von Simone Weil, 1963, in der sie ihre Gedanken zum zeitgenössischen Geschmack an Extremen in Kunst und Denken ausführt.

Was den reifen Goethe gegen die Arbeitsproben des jungen Kleist aufbrachte […] – das Morbide, das Hysterische, der Sinn für das Ungesunde, die Hingabe am Leiden – ist eben das was wir heute an ihnen schätzen. Heute bereitet Kleist Vergnügen, Goethe ist für manchen Pflicht. In gleicher Weise erhalten Schriftsteller wie Kierkegaard, Nietzsche, Dostojewski, Kafka, Baudelaire, Rimbaud, Genet — und Simone Weil — ihre Autorität für uns durch ihre Aura von Ungesundheit. Ihre Ungesundheit (unhealthiness) ist ihre Gesundheit (soundness), und das, was Überzeugung herstellt.

Sontag stellt klar, dass sie nicht daran zweifele, dass die gesunde Sicht der Welt die wahre sei. Aber sie fragt, ob Wahrheit immer das sei, was gewünscht ist.

Eine Idee, die eine Verzerrung ist, kann mehr intellektuelle Schubkraft als die Wahrheit haben; sie kann den Bedürfnissen des Geistes, die sich ändern, mehr dienen. Die Wahrheit ist Ausgewogenheit (balance), aber das Gegenteil der Wahrheit, was Unausgewogenheit (unbalance) ist, muss keine Lüge sein.

Unser Zeitalter strebe bewusst nach Gesundheit (im Sinne körperlicher Gesundheit, sowie von Vernunft und Ausgewogenheit) und glaube zugleich nur an die Realität der Krankheit. Jede unserer Wahrheiten müsse einen Märtyrer haben.

Die Eiferer, die Hysteriker, die Selbstzerstörer – diese Schriftsteller sind diejenigen, die Zeugenschaft in unsere furchtsame, artige Zeit tragen.

[…]

Wir lesen Schriftsteller von solch schmerzhafter Originalität wegen ihrer persönlichen Autorität, als Beispiel ihrer Ernsthaftigkeit, wegen ihrer offenbarten Bereitschaft, sich selbst für ihre Wahrheiten zu opfern, und nur bruchstückhaft für ihre Ansichten. So wie der korrupte Alkibiades Sokrates folgte, unfähig und unwillig sein eigenes Leben zu ändern, aber bewegt, bereichert und voller Liebe; so erweist der einfühlsame moderne Leser einem Grad geistiger Wirklichkeit Hochachtung, der nicht seiner ist, und es nicht sein kann.

Musik

Inharmonizität

Saiten von Musikinstrumenten entsprechen nicht einer physikalisch idealen Saite, deren Teilschwingungen ganzzahlige Vielfache der Grundschwingung sind. Die Frequenzen der Teilschwingungen weichen abhängig von der Elastizität der Saite mehr oder weniger von ganzzahligen Verhältnissen ab. Diese Abweichung wird als Inharmonizität bezeichnet. Bei Klaviersaiten ist diese Abweichung besonders ausgeprägt.

Beim Stimmen eines Klaviers wird dem, damit die Töne im Zusammenklang besser zueinander passen, durch Spreizung der Oktaven Rechnung getragen. Die Abweichung der tiefsten und höchsten Töne kann dabei bis zu 30 Cent (Hundertstel eines temperierten Halbtons) betragen. Die gestreckten Oktaven werden, obwohl es sich nicht um reine Oktaven handelt, von unserem Ohr als solche akzeptiert. Die entstehenden Schwebungen beleben den Klang, was als angenehm empfunden wird. Davon abgesehen kommt die Spreizung der Saitenstimmung jedoch auch der Nicht-Linearität der Tonhöhenwahrnehmung entgegen.

Die Inharmonizität verteilt sich im Spektrum so, dass sie nach oben hin zunimmt. Bei einer natürlichen Saite kann z.B. bei einer Abweichung von 1 Cent der durch den 2. Teilton gebildeten Oktave die Frequenz des 15. Teiltons bereits gleichhoch mit dem 16. Teilton eines harmonischen Spektrums sein, was einer Abweichung von mehr als einem Halbton entspricht. Bei digitaler Klangsynthese können wir die Inharmonizität, z.B. mit einfacher additiver Synthese, beliebig aussteuern, etwa mit einer einfachen Formel wie dieser, die von Berechnungen natürlicher Systeme abgeleitet ist.

fn = n · f0 · (1 + β + β^2 + n^2 γ β^2)

wobei

f0 die nominelle Grundfrequenz,

fn die Frequenz des Teiltons,

n die Ordnungszahl des Teiltons,

β der Inharmonizitätsindex,

γ die Koppelung der Abweichung an n.

Die nominelle Grundfrequenz f0 ist ungleich der Frequenz des 1. Teiltons f1. Die wahrgenommene Grundfrequenz ergibt sich für das menschliche Gehör auch aus den Differenzen zwischen den Teiltönen. Durch die Inharmonizität werden diese verschoben, was die Einschätzung der Tonhöhe verunsichern kann.

Für ein Spektrum ähnlich dem der oben erwähnten Klaviersaite würden wir β = 0,014 und γ = 1,25 setzen.

Programmierung

Kopieren über Schreiben

Der Zugriff auf gemeinsam benutzte veränderliche Daten sollte in nebenläufigen Programmen synchronisiert werden, weil ein kritischer Wettlauf (race condition) zu Zugriffsfehlern und zu nicht deterministischem Verhalten führt (s.a. Item 66 in Effective Java von Joshua Bloch, 2. Auflage, 2008). In Java wird Synchronisation hergestellt, indem ein Thread (Ausführungsfaden) eine Sperre erwirbt (auch Monitor genannt), die durch das Schlüsselwort synchronized mit einem Code-Abschnitt verknüpft ist.

Eine übermäßige Synchronisation sollte ebenso vermieden werden, denn sie kann zu verminderter Leistung, einem Deadlock, und ebenfalls zu nicht deterministischen Verhalten führen (Item 67 in Effective Java). Jeder Java-Programmierer lernt deshalb als Grundregel, innerhalb von synchronisierten Regionen so wenige Arbeitsschritte wie möglich durchzuführen.

Synchronisation ist ein wechselseitiger Ausschluss, was bedeutet, dass die Ausführung des gesperrten Abschnittes nicht von Daten abhängen sollte, die ebenfalls unter diesem Ausschluss stehen. Da der synchronisierte Code dies selbst garantieren muss, folgt daraus die Regel, wie von Bloch formuliert:

Um einen Bruch in Bezug auf Lebendigkeit und Sicherheit zu vermeiden, übergebe innerhalb von synchronisierten Methoden oder Blöcken niemals die Kontrolle an den Benutzer.

Bloch veranschaulicht dies mit dem Entwurfsmuster Observer (Beobachter) als Beispiel, einem der häufigst angewandten der Design Patterns, welche die sogenannte Gang of Four in ihrem berühmten 1995 erschienenen Buch beschrieben hat. Wenn der Aufruf der Beobachtermethode (Observer.call) synchronisiert wird, weil dem beobachtbaren Subjekt (Observable) gleichzeitig ein weiterer Beobachter (Observer) hinzugefügt oder einer entfernt werden kann, besteht die Gefahr, dass die Beobachtermethode eine problematische Situation herstellt, etwa eine Verklemmung (Deadlock), indem sie versucht, den vom Subjekt gehaltenen Monitor zu erwerben. Bloch zeigt die Lösung, weist aber auch auf eine noch einfachere hin – die Verwendung eines CopyOnWriteArrayList, eine mit Java 1.5 im Paket java.util.concurrent eingeführte Variante eines ArrayList für spezielle Anwendungsfälle.

Den Unterschied von Ansicht oder Kopie von Listen haben wir bereits früher erörtert. Ein CopyOnWriteArrayList stellt eine weitere Variante dar, weil hier bei einem Schreibzugriff eine Kopie des internen Feldes erstellt wird, um eine zur Zeit der Änderung in einem anderen Thread iterierte Ansicht nicht zu korrumpieren. Auf diese Weise wird eine Ausnahme über eine nebenläufige Änderung (ConcurrentModificationException) vermieden, ohne dass Zugriffe auf die Liste synchronisiert werden müssen. Für einen Anwendungsfall wie beim Beobachtermuster ist dies nicht zu teuer, denn Änderungen der Liste der Beobachter werden weit weniger häufig als Iterationen über diese bei der Beobachterbenachrichtigung vorkommen, der Umfang der Liste ist typischerweise gering, und wenn Hinzufügung oder Entfernung eines Beobachters eine Benachrichtigungsiteration auslösen, ist garantiert, dass sie für alle Beobachter tatsächlich erfolgt.

Musik

Musique contemporaine

Ein ausgezeichnetes Angebot für Musikliebhaber, die Französisch verstehen (oder es nebenbei lernen wollen), sind die Sendungen von France Musique (die der „Kunstmusik“ gewidmeten Sparte von Radio France), mit Podcasts. Um zeitgenössische Musik, der meine Vorliebe gilt, geht es in drei der zahlreichen Sendereihen. Weiterlesen →

Computer-Musik

Kopist oder Komponist

Seit Version 1-und-etwas, das sind zwanzig Jahre, bin ich Anwender des Notensatzprogramms Finale. Immer wieder habe ich mich gefragt, ob das Komponieren mit Bleistift nicht doch produktiver ist. Was Reinschriften angeht, genügt es, sich an klecksige Wasserbäder von eingetrockneten Tuschestiften zu erinnern und das vorsichtige Abkratzen von Fehlern mit einer scharfen Klinge, um nostalgische Gefühle zu vertreiben. Ein Computer ist keine Schreibmaschine, sondern eine programmierbare Maschine mit Schnittstellen. Bei der Formalisierung der Probleme beim Notensatz – der satztechnisch um ein Vielfaches komplexer ist als Textsatz, insbesondere bei neuerer Musik – gab und gibt es viele verschiedene Ansätze. Zunehmend ist jedoch der Unterschied zwischen Notensatzprogrammen, welche eher die Arbeit eines Kopisten, und solchen, welche die eines Komponisten unterstützen sollen, geringer geworden. Die gut lesbaren Urtextausgeben des Henle-Verlages etwa werden seit einigen Jahren mit Finale gesetzt, das neben dem Konkurrenzprodukt Sibelius das bevorzugte Notensatzprogramm von Komponisten ist.

Finale war eines der ersten Programme, bei dem die Partitur in der grafischen Benutzeroberfläche eingegeben und nach Belieben geändert wird – im Unterschied zu anderen Programmen, in denen zunächst Beschreibungen der Partitur als Quelltext eingegeben und erst in einem zweiten Schritt grafisch gerendert werden. Allerdings war das Programm modal aufgebaut, mit eigenen Ebenen zur Eingabe und Bearbeitung von Noten, dynamischen Angaben, Artikulationszeichen, Text usw. Selbst einfache Elemente wie etwa dynamische Angaben konnten nur durch Hinundzurückklicken durch eine Kaskade von verschachtelten Dialogfenstern eingefügt werden. Version für Version wurden für typische Editiervorgänge Abkürzungen eingeführt, wodurch die Benutzerführung allerdings auch verworrener und kontraintuitiver wurde. Neue Versionen brachten häufig neue Funktionen, für die ich keine Verwendung hatte, und marginale, aber keine grundlegenden Verbesserungen der Benutzeroberfläche. Zwar ist die aktuelle Version (Finale 2011) weit aufgeräumter als Vorgängerversionen und das Wechseln zwischen verschiedenen Editierebenen abgemildert, aber es ist grundsätzlich immer noch erforderlich.

In dieser Hinsicht ist Sibelius eleganter. Angeklickte Elemente, seien es Noten, Zusatzzeichen oder Text sind größtenteils unmittelbar editierbar. Es gibt nur den grundsätzlichen Unterschied zwischen Noteneingabe und Editiermodus, sowie einige Eigenschaften, die nicht unmittelbar in der Partitur geändert werden können. Folglich frage ich mich ab und zu, ob ich auf Sibelius umsteigen soll. Das Programm wurde 1993 unter dem Namen Sibelius 7 für eine Außenseiterplattform entwickelt und 1998/99 auf die verbreiterteren Systeme Windows und Mac portiert. Die aktuelle Version 6 hat gegenüber Finale bei exotischeren Spezialformen aufgeholt, die besonders für moderne Komponisten von Bedeutung sind, und macht überdies einen außerordentlich performanten und stabilen Eindruck. Die Interoperabilität zwischen den beiden Programmen wird durch die Unterstützung des offenen Formats MusicXML hergestellt. Es ist also möglich, beide Programme nebeneinander einzusetzen.

Fast noch eleganter als Sibelius fühlt sich das freie und quelloffene MuseScore an. Die Druckqualität kann neben Erzeugnissen, die mit einem der großen kommerziellen Produkten hergestellt wurden, durchaus bestehen. Ein großer Nachteil dieses Programms ist allerdings, dass nur ganze Takte gelöscht werden können. Dadurch eignet es sich eher für Kopisten als für Komponisten, die häufig auch an einzelnen Elemente immer wieder feilen.

Die Sinnlichkeit des Schreibens mit der Hand ist verloren; das Schreiben am Computer hat wenig eigene; auf die zugewonnene Produktivität aber wird kaum ein Kopist oder Komponist verzichten wollen, und letztere auch nicht auf die Unterstützung kreativer Verfahrensweisen. Diese führen nicht von selbst zu einem überzeugenden Ergebnis. Von Morton Feldman meine ich einmal die Bekundung gelesen zu haben (ohne momentan die Stelle belegen zu können), dass er ohne Skizzen arbeite, weil er nur das auf Papier bringen wolle, was er auch hören wolle.

Literatur

Mit Klarheit

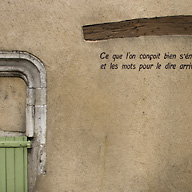

Als Quelle einer Sufi-Sentenz erwähnte ich schon die Murs(mures) de Mots, das Murmeln (Murren) der Mauern (oder auch, wenn wir auf das zweite u ein Zirkumflex setzen, die an Worten reifen Mauern) in La Charité sur Loire. Ein anderer schöner Ausspruch, an dem ich beim Durchschlendern der kleinen Stadt der Bücher im Südwesten des Burgund ein paar Wochen nach dem Festival du Mot 2009 vorbeikam, stammt von Nicolas Boileau, einem heute vergessenen Dichter des 17. Jahrhunderts:

Als Quelle einer Sufi-Sentenz erwähnte ich schon die Murs(mures) de Mots, das Murmeln (Murren) der Mauern (oder auch, wenn wir auf das zweite u ein Zirkumflex setzen, die an Worten reifen Mauern) in La Charité sur Loire. Ein anderer schöner Ausspruch, an dem ich beim Durchschlendern der kleinen Stadt der Bücher im Südwesten des Burgund ein paar Wochen nach dem Festival du Mot 2009 vorbeikam, stammt von Nicolas Boileau, einem heute vergessenen Dichter des 17. Jahrhunderts:

Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,

et les mots pour le dire arrivent aisément.

(Was gut verstanden ist, wird mit Klarheit vorgebracht,

und die Worte, es zu sagen, kommen mit Leichtigkeit.)

In einer anderen Straße war eine Zeile von René Char zu lesen, die mir in diesem – wohl eher zufälligen – Zusammenhang geradezu als eine moderne Entgegnung erschien:

Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d’eux.

(Die Worte, die aus uns hervorbrechen, wissen von uns Dinge, die wir bei ihnen ignorieren.)

Programmierung

Ressourcen freigeben

Bei Nr. 41 der Tüftelfragen in Java Puzzlers von Joshua Bloch und Neil Gafter (2. Auflage, 2005) geht es darum, wie zwei Datenströme, ein Eingabestrom und ein Ausgabestrom, sicher geschlossen werden, somit so, dass auf jeden Fall – also auch wenn eine Ausnahme erhoben wurde, und bei der Behandlung dieser dann eine weitere Ausnahme eintritt – beide Ströme geschlossen, und die an ihnen hängenden Ressourcen freigegeben werden. Das Problem ist keineswegs akademisch: So kann es bei einer verteilten Web-Applikation nicht einfach sein, ein Loch zu finden, das sich nur bei erhöhter Last bemerkbar macht, etwa wenn die maximale Anzahl von Dateideskriptoren verbraucht wird, weil Dateien oder Verbindungen nicht korrekt geschlossen wurden.

Wie Bloch später bemerkte, ist auch die Lösung im Buch defekt. In seinem Vorschlag eines Automatic Resource Management für Java 7 reicht er die minimale korrekte Lösung nach und entwirft die Syntax eines try-Blocks mit Ressourcendeklaration (try-with-resources), der Java-Programmierer die Last abnehmen soll, diese Lösung als Idiom anzuwenden. Die Lösung lässt noch Wünsche übrig, weil beim Auftreten von zwei oder mehr Ausnahmen nur eine weitergegeben wird. Auch bei der neuen Syntax verdrängt die letzte Ausnahme die vorigen, aber das Konstrukt garantiert immerhin, dass alle als Parameter zum try deklarierten Ressourcen freigegeben werden.

Die neue Syntax wird in Byte-Code kompiliert, welcher der entzuckerten (desugared) ausgeschriebenen Variante entspricht.

static void copy( String src, String dest )

throws IOException {

InputStream in = new FileInputStream(src);

try {

OutputStream out = new FileOutputStream(dest);

try {

byte[] buf = new byte[8 * 1024];

int n;

while ((n = in.read(buf)) >= 0)

out.write(buf, 0, n);

} finally {

out.close();

}

} finally {

in.close();

}

}Die Version mit automatischem Ressourcen-Management ist etwas kompakter.

static void copy( String src, String dest )

throws IOException {

try (InputStream in = new FileInputStream(src);

OutputStream out = new FileOutputStream(dest)) {

byte[] buf = new byte[8 * 1024];

int n;

while ((n = in.read(buf)) >= 0)

out.write(buf, 0, n);

}

}(Beiläufig sei erwähnt, dass wir in Java 7 für dieses einfache Beispiel, in welchem die Bytes einer Datei in eine andere kopiert werden, auch die Methode copy des neuen Klassenpaketes java.nio.file.Files verwenden könnten.)

Literatur

Schöner als Stille

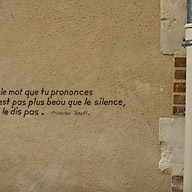

(Seit 2007 pinselt Christian Souverain, der sich peintre en lettres nennt, Sprüche an Hauswände und Schaufenster von La Charité, einer kleinen Stadt an der Loire, die stolz auf ihre zumeist antiquarischen Buchhandlungen und Buchbinderwerkstätten ist. Das Anbringen von Schriftzügen auf öffentlichen Wänden ist in Frankreich seit 1981 ausdrücklich verboten, aber beim jährlichen Festival du Mot im Juni stellen Händler und Hausbesitzer Flächen für eine große öffentliche Aphorismensammlung, die im ganzen Stadtraum verteilt ist, zur Verfügung.)

(Seit 2007 pinselt Christian Souverain, der sich peintre en lettres nennt, Sprüche an Hauswände und Schaufenster von La Charité, einer kleinen Stadt an der Loire, die stolz auf ihre zumeist antiquarischen Buchhandlungen und Buchbinderwerkstätten ist. Das Anbringen von Schriftzügen auf öffentlichen Wänden ist in Frankreich seit 1981 ausdrücklich verboten, aber beim jährlichen Festival du Mot im Juni stellen Händler und Hausbesitzer Flächen für eine große öffentliche Aphorismensammlung, die im ganzen Stadtraum verteilt ist, zur Verfügung.)

Eine Freundin meint, dass manche meiner Blog-Artikel zu lang sind. Deshalb versuche ich mich einmal kurz zu fassen. Ich erinnere mich an einen Spruch, der von einem anonymen Sufi stammen soll, den ich in La Charité sur Loire gelesen habe:

Si le mot que tu prononces n’est pas plus beau que la silence, ne le dis pas.

(Wenn das Wort, das du aussprechen willst, nicht schöner ist als die Stille, sag es nicht.)

Wenn ich darüber nachdenke, scheint mir die Regel schwer zu erfüllen – nicht allein weil mir Zunge oder Feder schon mal durchgehen. Aber ich lerne zunehmend, mich zurückzuhalten.

Rezepte

Lindenblüten

Wenn es nicht regnet, liegt in Straßen, in denen Linden stehen, Honigduft in der Nase. Zuerst blühen, im Juni, die Sommerlinden, deren botanischer Name Tilia platyphyllos sich auf ihre größeren Blätter bezieht. Nicht erst im Winter folgt die Blüte der Winterlinden, botanisch Tilia cordata wegen der Herzform der Blätter (die bei anderen Lindenarten kaum weniger ausgeprägt ist) – nur zwei oder drei Wochen versetzt. Noch etwas später blühen die Silberlinden, Tilia tomentosa benannt nach ihren weißfilzig behaarten Trieben. Allen drei der bei uns verbreitesten Lindenarten gemeinsam ist der hohe Zuckergehalt des Nektars. „Lindenhonig“ kann übrigens auch Honigtau enthalten, also von Bienen gesammelte Ausscheidungen von Läusen oder Zikaden, „Lindenblütenhonig“ dagegen stammt nur aus Blütennektar. Der Totenfall von Bienen und Hummeln, der besonders im späteren Sommer unter Lindenbäumen häufiger zu beobachten ist, hat – neben anderen Gründen, wie gewöhnliche Überalterung – die Duftintensität der Lindenblüten zum Grund, die auch anhält, wenn sich kein Nektar mehr in der Blüte befindet: Die Tiere werden vom Duft angezogen, aber nicht ausreichend mit Zucker versorgt, um ihren Energiebedarf zu decken. Erschöpfte Bienen können mit Zuckerwasser gerettet werden – wegen des allgemeinen Bienensterbens erwägenswert – das aus einer Mischung von Fruchtzucker (Fructose), Traubenzucker (Glucose) und raffiniertem Zucker (Saccharose) hergestellt wurde – oder, wenn nicht vorrätig, nur einer der Zuckerarten. Bei der Fütterung ist darauf zu achten, dass die Flügel nicht verkleben.

Wenn es nicht regnet, liegt in Straßen, in denen Linden stehen, Honigduft in der Nase. Zuerst blühen, im Juni, die Sommerlinden, deren botanischer Name Tilia platyphyllos sich auf ihre größeren Blätter bezieht. Nicht erst im Winter folgt die Blüte der Winterlinden, botanisch Tilia cordata wegen der Herzform der Blätter (die bei anderen Lindenarten kaum weniger ausgeprägt ist) – nur zwei oder drei Wochen versetzt. Noch etwas später blühen die Silberlinden, Tilia tomentosa benannt nach ihren weißfilzig behaarten Trieben. Allen drei der bei uns verbreitesten Lindenarten gemeinsam ist der hohe Zuckergehalt des Nektars. „Lindenhonig“ kann übrigens auch Honigtau enthalten, also von Bienen gesammelte Ausscheidungen von Läusen oder Zikaden, „Lindenblütenhonig“ dagegen stammt nur aus Blütennektar. Der Totenfall von Bienen und Hummeln, der besonders im späteren Sommer unter Lindenbäumen häufiger zu beobachten ist, hat – neben anderen Gründen, wie gewöhnliche Überalterung – die Duftintensität der Lindenblüten zum Grund, die auch anhält, wenn sich kein Nektar mehr in der Blüte befindet: Die Tiere werden vom Duft angezogen, aber nicht ausreichend mit Zucker versorgt, um ihren Energiebedarf zu decken. Erschöpfte Bienen können mit Zuckerwasser gerettet werden – wegen des allgemeinen Bienensterbens erwägenswert – das aus einer Mischung von Fruchtzucker (Fructose), Traubenzucker (Glucose) und raffiniertem Zucker (Saccharose) hergestellt wurde – oder, wenn nicht vorrätig, nur einer der Zuckerarten. Bei der Fütterung ist darauf zu achten, dass die Flügel nicht verkleben.

Ein Aufguss von Lindenblüten wird in Frankreich (tisane de tilleul) nicht nur als Mittel zur Beruhigung oder gegen eine Erkältung, sondern gern auch besonders im Sommer zur Erfrischung getrunken, als Alternative zu Verbene, Minze und anderen Kräutern. Lindenblüten eignen sich nicht nur als aromagebende Zutat in heißem Wasser (bei uns in Deutschland oft als Kräutertee bezeichnet, ohne dass Blätter der Teepflanze verwendet würden) oder in kaltem kohlesäurehaltigem Wasser – Brause (wenn Zitrone als Zutat dabei ist: Limonade) – oder in Desserts etwa auf Grundlage von Sahne oder Mascarpone, sondern auch gut zu Eierspeisen und in deftigen Kräutermischungen. Selbst gekochtem Fisch oder Krabben können Lindenblüten bzw. ein Lindenblütenaufguss als Gewürz eine außergewöhnliche Note verleihen.

Für eine Infusion oder Tisane werden etwa 50 Gramm getrocknete Lindenblüten auf einen Liter Wasser verwendet. Nach Belieben mögen etwas Minze, sowie Zitronen- oder Orangensaft hinzugefügt werden.

Internet

Freiheit in der Wolke

Macht die Cloud, die Daten-„Wolke”, uns unabhängiger und freier? Dieser Frage ist Eben Moglen in einem Vortrag nachgegangen, den er im Februar 2010 auf einer Veranstaltung der Internet Society in New York gehalten hat.[1] Moglen ist Jurist – „und auch Idealist” – wie Richard M. Stallman (Gründer der Free Software Foundation, die Moglen als Syndikus vertritt) ihn einmal kennzeichnete – um im gleichen Atemzug hinzuzufügen: „wie erfrischend”. Moglen entfaltet aus einfachen Feststellungen, indem sie aufeinander aufbauen, eine brilliante Polemik, wie wir sie aus Plädoyers in amerikanischen Gerichtsfilmen kennen. Er greift Beobachtungen auf, die uns nicht neu sind, die wir möglicherweise teilweise verdrängt oder vernachlässigt haben, und pointiert sie – überspitzt sie also und bringt sie damit auf den Punkt.

Der entscheidende Punkt ist, dass die Client-Server-Architektur des Netzes auch ein soziales Modell ist. Eigentlich sieht das Konzept „Internet” ein Netz von ebenbürtigen Knoten vor, mit gleichberechtigten Verbindungen von Endpunkt zu Endpunkt (peer to peer).

Es beginnt allerdings mit dem Internet, […] ein Peer-to-Peer-Netzwerk, das „Internet” genannt wird, entworfen als ein Netzwerk von Ebenbürtigen – peers – ohne intrinsische Notwendigkeit einer hierarchischen oder strukturellen Kontrolle, in der Annahme, dass jedes Kopplungselement (switch) im Netz eine unabhängige, freistehende Instanz ist, deren Willensentschluss gleichbedeutend mit dem Willensentschluss der menschlichen Wesen ist, die es steuern wollen.

Die Notwendigkeit einer hierarchischen Kontrolle ist also extrinsisch, sie ergibt sich nicht aus technischen Gegebenheiten des Netzes, sondern ist Grundlage für die Umsetzung bestimmter Interessen. Diese haben dazu geführt, dass das Modell der gleichberechtigten Endknoten vom Client-Server-Modell überlagert wurde. Betriebssysteme wie Windows haben dies, so Moglen, ihren Anwendern als natürliche Ordnung vorgegaukelt.

Nunmehr setzte sich das Netz aus Servern und Clients zusammen, Clients waren die Typen am Rand, die Menschen darstellten, Server waren die Dinger in der Mitte mit viel Macht und einer Menge Daten.

Cloud ist nichts wesentlich Neues in Bezug auf die Rollenverteilung im Netz. Cloud ist die Virtualisierung der Server-Seite. Der Server ist nicht mehr ein Ding aus Eisen mit Schaltern und Knöpfen, das irgendwo steht, sondern ist überall und nirgends.

„Cloud” bedeutet also, dass Server Freiheit gewonnen haben, Freiheit sich zu bewegen, Freiheit zu tanzen, Freiheit sich zusammenzuschließen und zu trennen und wieder zu aggregieren und alle Arten von Tricks zu spielen. Server haben Freiheit gewonnen. Clients haben nichts gewonnen. Willkommen in der Welt der Cloud.

Das Client-Server-Modell entmündigt die Anwender auf der Client-Seite als Konsumenten, die über ihre Nutzung der Dienste keine vollständige Kontrolle haben. Als Negativbeispiel par excellence führt Moglen Facebook an, dessen Service in kaum mehr als einer Gratis-Homepage mit ein paar dynamischen Funktionen bestehe (in PHP programmiert, was ein eher unwichtiges Detail ist) – Bespitzelung gibt’s umsonst dazu. Zuckerberg nutze aus, dass Menschen mit anderen in Kontakt kommen möchten, um an ihre Daten zu kommen.

Das Menschengeschlecht hat einen Hang zu Unheil, doch Herr Zuckerberg hat einen wenig beneidenswerten Rekord erzielt: Er hat dem Menschengeschlecht mehr Schaden zugefügt als irgendjemand sonst seines Alters. Denn er beutet Freitag Nacht aus. Das bedeutet: Jeder möchte flachgelegt werden; und das verwandelte er in eine Struktur zur Degenerierung der menschlichen Persönlichkeit – und es ist ihm, auf der Grundlage eines lausigen Handels, in bemerkenswertem Ausmaß gelungen. Konkret: „Ich gebe dir Web-Hosting umsonst und ein paar PHP-Dingchen und du bekommst Bespitzelung die ganze Zeit umsonst.” Und es funktioniert.

Es geht um Selbstbestimmung. Frei im Sinn von gebührenfrei (free of charge) kann eine Täuschung sein – es bedeutet nicht unbedingt frei wie in Freiheit (free as in freedom). Die Nutzung von Computern und Mobilfunk-Endgeräten und der Netze sollte aber für alle Anwender und Teilnehmer freiwillig, gleichberechtigt und selbstbestimmt sein.

Beim Datenschutz (privacy) geht es ja nicht unbedingt um Geheimnisse, die ich möglicherweise habe oder auch nicht habe, also darum, ob man „etwas zu verbergen” hat. Privatsphäre wird auch verletzt, wenn Daten gesammelt werden, die nicht besonders vertraulich sind, aber eigentlich niemanden außer mich und diejenigen, die sich innerhalb dieser Sphäre befinden, etwas angehen, und zwischen den Daten Verknüpfungen hergestellt werden, um schließlich Zusammenhänge herzustellen, die zutreffend sind oder nicht – mit dem Ziel, kommerziellen Gewinn oder einen anderen Vorteil daraus zu ziehen, der nicht gegenseitig ist.