Fotogalerien

Paris

Nach einem halben Jahr habe ich mir die Zeit genommen, ein Dutzend Fotos von meinem letzten Aufenthalt in Paris für das Web zu bearbeiten. Meine Fotos sind ein Tagebuch in Bildern. Auch die Auswahl zeigt schon, dass die sechs Tage sehr vollgepackt waren. Leider fahre ich viel zu selten nach Paris, obschon ich so gern in dieser Stadt bin. Paris, c’est une mode de vie – Paris ist eine Art zu leben. Das kann ich als seltener Gast nur ahnen, aber schon ein Hauch des Pariser Atems, im Vorübergehen eingesogen, ist belebend. Größe und Attraktivität der Stadt haben auch problematische Aspekte – nachts mitunter auch unheimliche – aber bezaubernd ist schon, dass immer etwas los ist. Jedesmal, wenn ich in Paris bin, finde ich mein Paris wieder und entdecke ein neues. (Zur Fotogalerie→)

Nach einem halben Jahr habe ich mir die Zeit genommen, ein Dutzend Fotos von meinem letzten Aufenthalt in Paris für das Web zu bearbeiten. Meine Fotos sind ein Tagebuch in Bildern. Auch die Auswahl zeigt schon, dass die sechs Tage sehr vollgepackt waren. Leider fahre ich viel zu selten nach Paris, obschon ich so gern in dieser Stadt bin. Paris, c’est une mode de vie – Paris ist eine Art zu leben. Das kann ich als seltener Gast nur ahnen, aber schon ein Hauch des Pariser Atems, im Vorübergehen eingesogen, ist belebend. Größe und Attraktivität der Stadt haben auch problematische Aspekte – nachts mitunter auch unheimliche – aber bezaubernd ist schon, dass immer etwas los ist. Jedesmal, wenn ich in Paris bin, finde ich mein Paris wieder und entdecke ein neues. (Zur Fotogalerie→)

Rezepte

Spritzzeit

Der Frühling dieser Tage ist so sommerlich warm, dass abends eine Erfrischung not tut. So trinke ich heute meinen ersten Spritz. Meine Variante ist etwas herber als die klassische all’Aperol, durch die Zutat von Noilly-Prat, einem im Eichenfaß gereiften trockenen Wermut, und einem Lorbeerblatt, dessen aromatischer Einfluss der kühlen Temperatur wegen gleichwohl dezent ist. (Zum Rezept→)

Garten

Giersch

In unseren Breiten ist Giersch oder Geißfuß in Wäldern, an Wegrändern, aber auch in vielen Gärten zu finden, vorzugsweise in schattigen und feuchten Lagen, etwa an Gehölzrändern. Über Wurzelausläufer breitet sich die Pflanze wuchernd aus und erobert innerhalb von wenigen Jahren große Flächen. Sie ist deshalb bei Gärtnern kaum beliebt.

In unseren Breiten ist Giersch oder Geißfuß in Wäldern, an Wegrändern, aber auch in vielen Gärten zu finden, vorzugsweise in schattigen und feuchten Lagen, etwa an Gehölzrändern. Über Wurzelausläufer breitet sich die Pflanze wuchernd aus und erobert innerhalb von wenigen Jahren große Flächen. Sie ist deshalb bei Gärtnern kaum beliebt.

Dabei ist Giersch ein wohlschmeckendes Blattgemüse. Sein Geschmack gleicht einer Mischung aus Möhre, Spinat und Petersilie. Besonders die jungen, kaum entfalteten Blätter eignen sich als Salatzutat, zerhackt in Kräuterzubereitungen mit Quark oder auf Suppen gestreut. Ältere Blätter können gekocht und wie Spinat verwendet werden – was ich selbst noch nicht ausprobiert habe. Als Salat schätze ich ihn jedoch sehr und möchte ihn nicht ganz in unserem Garten missen. Wegen seines raschen Wachstums sind die meisten Blätter andererseits über das zarte, schmackhafteste Stadium schon hinaus und überwuchern andere Pflanzen.

Der botanische Pflanzenname Aegopodium podagraria in Linnés Taxonomie (in etwa „gichtlindernder Ziegenfuß“) weist auf die Bedeutung als Heilpflanze hin. Giersch enthält u.a. Kalium, Magnesium, Kalzium, Mangan, Zink, Kupfer, nennenswerte Mengen von Vitamine A und C, sowie Proteine. Die weißen doldenförmigen Blüten sind eine unscheinbare Zierde, aber ebenfalls essbar. Sie schmecken etwas süßer.

Das Ernten der Pflanze ist vermutlich die wirksamste Methode, ihre Ausbreitung einzudämmen. Ich habe schon von verschiedenen Versuchen gehört, Giersch loszuwerden, etwa durch wochenlanges Zudecken der Fläche mit einer dichten Plane, aber noch von keiner, die erfolgreich war. Giersch ist außerordentlich wuchskräftig und ausdauernd. Nur Pflanzen mit ähnlich starkem Ausbreitungsdrang können sich neben Giersch als Bodendecker behaupten, etwa die niedrige Beinwellart Symphytum grandiflorum mit blassgelben Blüten oder bodendeckende Storchschnabelarten wie die Sorten des Geranium ibericum, dessen Blüten reizvoll geädert sind.

Giersch ist gut an der Dreizahl der Blattverzweigung und am dreieckig kantigen Stengel zu erkennen. Die grob eiförmigen Einzelblätter laufen spitz zu und sind leicht gezähnt. Beim Ausrupfen passiert es leicht, dass auch die Wurzel aus der Erde gezogen wird. Da eine Teilung der Wurzel die Vermehrung fördert, ist es besser, den Stengel abzuknicken.

Literatur

Verhaltene Glut

Große Lesefreude erfahre ich in letzter Zeit von einem kleinen Band, den ich im vergangenen Sommer bei einem sympathischen Buchhändler in L’Isle sur la Sorgue erworben habe – der Geburtsstadt von René Char. In dem Laden standen antiquarische Schätze neben Leseausgaben von Autoren des vergangenen Jahrhunderts, und natürlich eine Menge Bücher von und über Char. Ein Abschnitt des Bandes besteht aus Notizen, Aphorismen zur Poesie aus den Jahren 1936 bis 1974 – eine Art fragmentarische Poetik.

Große Lesefreude erfahre ich in letzter Zeit von einem kleinen Band, den ich im vergangenen Sommer bei einem sympathischen Buchhändler in L’Isle sur la Sorgue erworben habe – der Geburtsstadt von René Char. In dem Laden standen antiquarische Schätze neben Leseausgaben von Autoren des vergangenen Jahrhunderts, und natürlich eine Menge Bücher von und über Char. Ein Abschnitt des Bandes besteht aus Notizen, Aphorismen zur Poesie aus den Jahren 1936 bis 1974 – eine Art fragmentarische Poetik.

La réalité sans l’énergie disloquante de la poésie, qu’est-ce?

(Die Wirklichkeit ohne die zerlegende Energie der Poesie, was ist das?)

Le poème est l’amour du désir demeuré désir.

(Das Gedicht ist die Liebe des Begehrens, das Begehren geblieben ist.)

Bei dem letzten Aphorismus denke ich sofort an Mallarmé.

Dame sans trop d’ardeur à la fois enflammant […]

(Dame, nicht zuviel Glut auf einmal entfachend […])

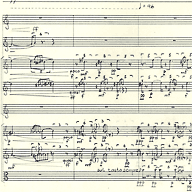

Das liegt schon daran, dass ich dieses Gedicht einmal – vor inzwischen siebenundzwanzig Jahren – zu vertonen begonnen hatte. Es sollte ursprünglich das dritte der fünf Stücke nach Homages to the Square von Josef Albers werden, mit dem Titel Tempered Ardor. Nach den ersten anderthalb Seiten Partiturskizze entschied ich mich aber für ein anderes Bild als Vorlage (und einen anderen Text für die sechs Frauenstimmen). Den Anfang der Mallarmé-Vertonung hatte ich mir vorgenommen später umzuarbeiten und weiterzuführen, wozu ich aber nie gekommen bin.

Musik

Fünf Dauern

Gestern Abend und heute Morgen habe ich einmal wieder die Durations von Morton Feldman aufgelegt. Der Titel der 1960/61 entstandenen Stücke für zwei bis sechseinhalb Instrumente (das Klavier wechselt zwischendurch zur Celesta) bezieht sich nicht nur auf die Gesamtdauern der Stücke bzw. Sätze (in welche von den fünf nur Durations III unterteilt ist) – die kürzeren 3′, 4′, die längeren 9′, 10′ (die Sätze > 1′ und < 4′) – sondern auch auf die einzelnen Dauern der Klänge, die von den Interpreten frei und voneinander unabhängig gewählt werden sollen.

The first sound with all instruments simultaneously. The duration of each sound is chosen by the performer.

Dadurch wird die synchrone harmonische Konstellation weitgehend unvorhersehbar. Darüberhinaus zielt Feldmans Gestaltung der Tonfolgen der einzelnen Instrumente und die Wahl der Intervalle darauf, das aurale Gedächtnis des Zuhörers zu zerstreuen. Dazu trägt auch das insgesamt sehr langsame Tempo, die geringe Anschlagsdichte bei.

All beats are slow. All sounds should be played with a minimum of attack. Grace notes should not be played too quickly. Numbers between sounds indicate silent beats. Dynamics are very low.

Wir beginnen, weniger auf die vertikalen und horizontalen Beziehungen zwischen den Tonhöhen zu achten und mehr auf die instrumentalen Konstellationen. Die Klänge beziehen sich wie Teile eines Mobiles aufeinander. Indem wir die Musik hören, wie wir ein Mobile oder Kaleidoskop betrachten, erfahren wir das Hören als eine Art von Meditation.

Erinnerungen an Bilder von Malern wie Piet Mondrian, Barnett Newman, Mark Rothko, Jackson Pollock u.a. stellen sich ein, die Feldman schätzte und als Einflüsse auf seine Arbeit benannt hatte. Bei mir sind diese Erinnerungen allerdings weniger optisch als ideell.

Leider ist die 1997 beim niederländischen Label Etcetera erschienene Box The ecstasy of the moment mit Einspielungen des Amsterdamer Ensembles The Barton Workshop von größtenteils frühen Werken vergriffen. Eine vom Label CPO des Versandhandels JPC herausgegebene CD koppelt eine Aufnahme durch das Leipziger Ensemble Avantgarde etwas willkürlich – aber zu einem kleinen Preis – mit dem vom Berliner Deutschen Symphonie-Orchester gespielten Orchesterstück Coptic Light, einem der letzten Stücke des Komponisten.

Rezepte

Sazerac

Sazerac ist mein bevorzugter Cocktail, als Aperitif oder Digestif. Zu den Zutaten des nach einem Coffee House in New Orleans benannten Drinks gehörte ursprünglich auch Absinth. In den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde der Absinth, als er wegen des ihm nachgesagten negativen Einflusses auf die Persönlichkeit seiner Konsumenten verboten wurde, durch ähnliche Spirituosen ersetzt, bei denen Anis anstatt des Wermutkrauts als Hauptbestandteil verwendet wurde. Anisgetränke haben allerdings einen etwas durchdringenden Geschmack. Das in Charles Schumanns „American Bar“, sonst ein verlässliches Kompendium, als Originalrezept angegebene Verhältnis von 1 : 4 zwischen Pernod und Whiskey ist ziemlich unausgewogen – der Whiskey wird dabei erdrückt. Ein paar Tropfen der Anisspirituose genügen. Lieber nehme ich ein paar Spritzer mehr Angostura. In meinem Rezept wird der Whiskey in ein mit Pernod nur benetztes Glas gegeben. Ob ein Rye einen großen Unterschied im Vergleich zu einem Bourbon macht, hatte ich bis jetzt keine Gelegenheit herauszufinden. Ein Rye ist einfach schwer zu bekommen. (Zum Rezept→)